Nim语言具备元编程功能,可以在编译阶段完成代码的生成和操作,这一特性显著提升了编程的效率和灵活性。接下来,我将从几个重要角度进行详细探讨。

元编程基础

程序在运行过程中可以进行自我操作与调整,这种特性称为元编程。在 Nim 编程语言中,这一特性主要通过宏、模板以及编译时的计算功能来实现。例如,宏能够在编译阶段将代码展开,这就像建筑师在动工前已经拥有了详尽的设计图纸,从而使得代码的构建过程变得更加高效。

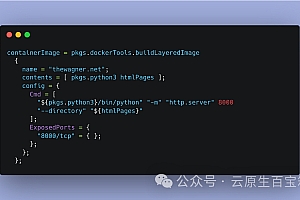

定义一个简单的日志宏,它能在不同情境下输出相应的日志信息,这在项目的调试与维护工作中非常有用。采用这种方法,我们可以减少代码中重复的部分,把更多的注意力集中在关键逻辑的开发上。

宏的运用

宏是 Nim 编程语言中的一个关键工具。在编译过程中,它可以将简短的代码片段替换为更为复杂的代码块。这相当于将一个简单的指令扩展为一个完整的程序模块。以模拟 if 语句的宏为例,它能够根据不同的条件生成相应的代码。

开发大型项目时,通过运用宏功能,可以将反复出现的初始化代码进行封装处理,这样做可以有效降低代码的冗余度。同时,它还能提升开发工作的效率,使代码的架构变得更加简洁明了。另外,宏还能在编译阶段处理那些复杂的逻辑问题,从而加快编译的速度。

模板的力量

在 Nim 语言中,模板如同一种多功能的模型,能够帮助我们构建出多个相似的代码架构。例如,当你需要对不同类型的数据定义访问函数时,模板便能提供便捷的解决方案。借助模板,我们能够统一地生成访问函数,无需为每一种数据类型单独编写代码。

模板能够融合其他元编程特性,例如宏,来增强其功能,从而提高代码的复用率,并使得维护和扩展变得更加简单。在处理项目中各种数据类型时,这种模板显得尤为方便。

Nim编译器在编译过程中支持数值计算及结果核实。这相当于在正式演出之前,对每一个动作进行预演,以确保代码在执行前不会出现错误。例如,在计算数组尺寸、预先计算表格等情况下。

通过编译时进行计算,可以将运行时的压力转移至编译阶段,进而提升程序的执行速度。在那些需要预先设定数值的场景中,这种方法能够让代码运行得更加顺畅。

实际项目结合

在具体的项目实践中,运用 Nim 的元编程功能能够带来诸多便利。比如,在处理数据库访问的项目时,借助元编程技术,能够依据数据库的具体架构自动构建相应的访问代码,这样一来,不仅降低了人工编写代码的劳动强度,还大幅减少了出错的可能性。

提升代码的维护质量,遇到数据库结构调整,通过元编程手段可以迅速调整访问代码。这样做缩短了项目开发的时间,增强了项目的适应能力。

在项目中,各位是否曾试过运用 Nim 语言的元编程功能?若觉得这篇文章对您有所帮助,别忘了点赞以及将它转发出去!